|

|

|

|

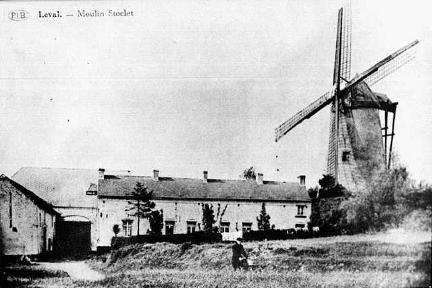

LE MOULIN STOCLET A LEVAL-TRAHEGNIES Les plus âgés des habitants de Leval-Trahegnies n’auront aucune difficulté à vous indiquer l’endroit où se dresse le moulin Stoclet. Cependant, avant les Journées du Patrimoine de septembre 2004, bien peu avaient pu y pénétrer. Grâce à la bonne volonté et le dévouement du nouveau propriétaire et des membres du CHLEM 5Cercle d’Histoire de Leval, Epinois et Mont-Sainte-Aldegonde) cela fut chose faite et plus de 1200 visiteurs ont pu écouter l’histoire de ce moulin à vent et en comprendre le mécanisme.

Photo : le moulin dans son état actuel (peut-être celle des journées du patrimoine

Quand les loisirs étaient simples, que la télévision ne prenait pas tout le temps libre, les gens allaient se promener sur ce site, les amoureux s’y rencontraient en cachette pour « fréquenter », comme on disait chez nous. Les photographes amateurs fixaient sur la pellicule ce vénérable bâtiment avec les enfants de la famille. Des peintres de renom, d’autres « du dimanche » l’ont représenté des centaines de fois.

Vous y arriverez par la rue des Moulins et vous serez surpris de n’en voir qu’un. C’est tout simplement qu’au sommet de la côte se trouvait un autre moulin, en bois celui-là, disparu au cours du XIXème siècle. Arrêtez-vous, admirerez-le et imaginez-le du temps de sa splendeur. Le nouveau propriétaire, en abattant tous les arbres qui l’étouffaient et le cachaient. Notre moulin est à tronc conique, en briques. La partie hors sol est haute de 13 m sans le toit. Les fondations plongent à 12 m de profondeur. A sa base, les murs ont 2 m d’épaisseur. Le diamètre est de 8 m. Il est à calotte mobile. La toiture pouvait être orientée afin de placer les ailes dans le vent. Ses ailes avaient 24 m d’envergure ! Mais de quand date ce moulin ? Et pourquoi l’appelle-t-on le moulin Stoclet ? Ouvrons les « Miettes levalloises » : deux livrets publiés au début des années 1980 par messieurs Emile Lemaire et Roland Burgeon. Nous y puiserons de précieux renseignements. Mais avant, situons un peu notre village à la fin du 18ème siècle. Leval-Trahegnies se nichait dans un vallon, entouré par des routes importantes. D’abord la chaussée Brunehault au nord, ancienne voie romaine qui reliait Bavay à Cologne. Ensuite, au nord également, le chemin de Mons à Namur. Ce nom de rue de Namur se retrouve d’ailleurs encore de nos jours à travers plusieurs villages (Ressaix, Leval-Trahegnies, Mont-Sainte-Aldegonde Carnières Piéton, …). Cette route est très ancienne et les historiens disent qu’elle suit le tracé d’une piste néolithique (époque préhistorique dite aussi de la pierre polie). De nombreux outils en silex ont été trouvés le long de son parcours. Autre route qui prit de l’importance après la construction de la ville fortifiée de Binche au XIIème siècle, c’est le chemin de Fontaine (appelé chemin de Binche sur Anderlues). Saint Bernard, traversant nos régions en 1147 pour prêcher la deuxième croisade, emprunta cette route plus que probablement. (C’est ce saint Bernard qui établit une communauté cistercienne de Clervaux à Aulne). Les chroniqueurs de l’époque nous révèlent que le saint homme et sa suite quittèrent « Fontanae » pour se rendre dans la ville neuve et fortifiée de Binche. Au XVIIIème siècle, la route presque rectiligne reliant Mons à Charleroi n’existait pas. Elle a été tracée vers 1810 sous Napoléon Bonaparte. Cette situation est importante pour comprendre le choix de l’emplacement de notre moulin par le constructeur. En 1795, Jean-Philippe Stoclet, censier à « Leval lez binch » a beaucoup hésité quant au choix du terrain. En effet, il tenait de son épouse défunte, une terre située le long du chemin de Binche à fontaine, près de la chapelle Saint Laurent, sur le plateau entre Leval et Anderlues. Pour les puristes, ce plateau se prolonge jusque Mont-Sainte-Geneviève où se trouve une borne géodésique indiquant le point culminant de la Moyenne Belgique : 212 mètres ! Voilà un endroit idéal pour y bâtir un moulin à vent, direz-vous ! Or, vous le savez sans doute, notre pays étant entouré de voisins belliqueux a toujours été le champ de bataille de l’europe. Et justement, il y a peu de temps, les troupes révolutionnaires françaises sont passées pour aller battre l’armée autrichienne à Fleurus (le 26 juin 1794). En mai de cette même année, deux généraux français ont incendié les abbayes de Lobbes et d’Aulne dans leur marche vers Charleroi, après les avoir pillées. Charleroi a été bombardée et incendiée. La soldatesques vivait à cette époque sur le dos des habitants. Le pillage était la hantise des populations. On raconte que quelques jours avant la bataille de Fleurus, un certain Delrivière fut battu à plat de sabre par les autrichiens qui occupaient le centre de Leval. Il décéda de ses blessures et son père le suivit un mois plus tard, peut-être dans l’épidémie qui s’en suivit. C’est cette situation préoccupante qui a influencé le choix de Jean-Philippe stoclet. Possédant un autre terrain en haut de la ruelle Philipette (ou piedsente Philipette, ancien nom de la rue des Moulins) qui lui venait de son père Jean-François ( 1684-1771), il décida d’y bâtir son moulin, loin des routes sillonnées par les armées.

Photo : carte de Leval avec les 3 routes surlignées

Le 23 novembre 1795, à l’âge de 68 ans, Jean-Philippe Stoclet passe devant les féodaux du Hainaut un acte authentique de prêt, d’un montant de « 1260 livres, argent courant sonnant et en espèces métalliques. L’écu a 56 patars de Hainaut pièce et les autres espèces d’or et d’argent à proportion ». Les « Assignats », premier papier-monnaie, instaurés en Belgique depuis juillet 1794, ne semblaient pas avoir la confiance des gens… Le prêteur, « maître en chirurgie et accoucheur pensionné, de résidence en la ville de Mons » s’appelait Henri-Hoseph Capiaumont. Le prêt consenti était remboursable en une rente perpétuelle et franche de 75 livres 12 sols, échéant chaque année le 23 novembre.

Et l’on commença la construction. Il en aura fallu des milliers de briques, direz-vous. Oui mais n’oublions pas que les habitants de Trahegnies (partie sud du village) sont appelés les « Plats Pîds »…. Parce qu’ils étaient briquetiers et qu’ils foulaient l’argile les pieds nus.

Certains groupes de « bricteux » partaient en Russie, en Italie, en Espagne pour faire des briques. Donc le nombre de briques faites sur place et la main-d’œuvre locale bon marché ne furent pas un problème. Ce qui était coûteux, c’était la mécanique ! Le dernier descendant de cette famille racontait que c’était son arrière-grand-mère Henriette qui avait posé la première pierre. Jean-Philippe Stoclet vit-il les ailes de son moulin actionner les meules ? Nul ne le sait. Cependant, déjà en 1802, les quatre enfants du meunier passent un premier acte authentique de renouvellement d’hypothèque : Constant, meunier, Adrien et Sébastien, cultivateurs et Henriette, 18 ans, célibataire, représentaient feu leur père et reconnaissaient, par cet acte, qu’ils étaient solidairement responsables envers le prêteur. En gage, ils donnent une maison, une écurie, un moulin à vent à deux tournants bâti sur 1 bonnier 10 perches et une terre labourable de 27 perches (1 bonnier = + 1 hectare, 1 perche = + 1 are). On peut donc penser que puisqu’il est mis en gage c’est qu’il est construit. Comment Henriette devint-elle propriétaire du moulin alors qu’elle était la cadette ? Son frère Constant, désigné comme meunier dans l’acte n’aurait-il eu aucun héritier ? Quoiqu’il en soit, Marie Joseph Henriette Stoclet épousa Gaspard Hurbain. Ils fournirent pendant des dizaines d’années la bonne farine bien blanche aux Levallois (Henriette mourut en 1877) Leur fils Godefroid, né en 1822 leur succéda et avec ses deux frères, il possédait aussi l’autre moulin en bois appelé « le moulin de la queue du bois d’Hamal » Godefroid n’eût qu’une fille, Marie-Rosine, qui épousa Félix Lavend’Homme. Leur fils François Lavend’Homme naquit le 20 janvier 1879. Il fut le dernier meunier du moulin Stoclet. Ainsi donc, il a gardé son nom originel malgré le changement de nom des propriétaires successifs.

Photo : la ferme et le moulin vus de l’arrière

Comme beaucoup de moulins à vent, celui de notre commune eut une vie tumultueuse. En 1818, une tornade se déchaîna sur la région et y causa de nombreux dégâts. Quand nos archives communales nous disent les réparations faites à l’église après ce mémorable cataclysme et que l’on sait que l’église Saint Pierre se trouve dans « le val », on ne peut douter que le moulin, situé beaucoup plus haut, ait subi de graves avaries. En 1848, il y eut également une grande tempête qui abattit des arbres, qui fit envoler les toits de chaume du village. En 1884 et en 1894 aussi. Chaque fois les ailes brisées, la toiture endommagée. Mais chaque fois il fut retapé, remis en état de fonctionner. Qu’aurait-on fait dans notre petite bourgade sans la farine, base de notre alimentation ? Sur les cartes postales du début du 20ème siècle, on le voit bien mal en point ; mais en 1921, on le voit, reblanchi, brandissant ses ailes triomphantes garnies de leur voilure. La dernière restauration fut entreprise et surveillée par l’architecte Six de Binche qui a affirmé que les dernière ailes placées furent celles du moulin de Buvrinnes. On en était aux pièces de récupération… Petit à petit la clientèle s’était faite rare. Le meunier, François Lavend’Homme installa une machine à vapeur dans les dépendances de la ferme du moulin. On peut encore y voir la mécanique et les meules. Mais souvenez-vous, le 19ème siècle fut le siècle de la mécanisation, de l’industrialisation. Le moteur à vapeur puis l’électricité ont remplacé le vent…. Vous devinez pourquoi. Je suis certain que de nombreux lecteurs se souviendront d’une des « Lettres de mon moulin » d’Alphonse Daudet. Cet auteur du XIXème siècle nous conte la triste aventure de maître Cornille, meunier de son état. Ses clients sont partis faire moudre leurs grains à la minoterie à vapeur. Et pour faire bonne figure devant es amis, il manipule des sacs de plâtre… Notre François n’en arriva pas à cette solution. Pourtant en 1932, les ailes s’arrêtèrent définitivement et petit à petit s’effritèrent. Pendant la guerre, un moteur installé au rez-de-chaussée faisait tourner les meules. De nombreux levallois allaient y moudre leur maigre provende pour subsister malgré les réquisitions de l’occupant. Après la mort du dernier meunier, le bien fut mis en vente. La commune de Leval-Trahegnies ne racheta pas le moulin qui avait été classé en 1950. Un acheteur bruxellois en fit une maison de campagne. Il y a quelques années, ce nouveau propriétaire décéda et de nouveau, le bâtiment changea de mains. Le nouvel acquéreur, déjà propriétaire de la ferme, en bomba amoureux et, plein d’espoir, voudrait le voir complètement restauré avec son toit mobile et ses ailes garnies de toile. Michel Montée |

|

Lieux et rues de Leval-Trahegnies |

|

Le moulin Stoclet |